Es gibt Schwurbelthemen, von denen man irgendwann meint, dass man sich als Skeptiker damit nicht mehr beschäftigen muss. Natürlich, Sparanhänger zum Anklemmen an die Treibstoffleitung wird es geben, solange es noch Verbrennungsmotoren gibt, und Zeitungshoroskope werden wohl erst mit den Zeitungen verschwinden. Irgendwann erwartet man aber, dass über ein Thema einfach schon alles gesagt ist, oft auch schon von so ziemlich jedem. Wer solche Dinge dann doch noch glauben will, interessiert sich in der Regel sowieso nicht dafür, was wir Skeptiker sagen, und es gibt auch nicht mehr wirklich unbedarfte Dritte, die man vor dem ersten möglichen Schwurbelkontakt aufklären müsste.

So war ich dann doch etwas überrascht, als ich neulich gebeten wurde, ein aufklärendes Gespräch mit einem Verfechter von Stromspareinsätzen für die Steckdose zu führen. Solche Geräte gehören zu den absoluten Klassikern der pseudophysikalischen Schwurbelprodukte. Man steckt sie entweder neben anderen Geräten in eine Steckdose, oder sie werden über einen Stecker angeschlossen und bieten selbst wieder eine Steckdose, an die man dann seine Stromfresser anschließen soll, um sie sparsamer zu machen. Solche Geräte tauchen immer mal auf und verschwinden oft auch wieder, wenn allzu publik wird, dass sie keinen nachweisbaren Effekt haben.

Die behaupteten Wirkungsweisen sind dabei unterschiedlich. Manche dieser Produkte sollen Strom sparen, indem sie die Netzspannung herabsetzen. Das führt (bei den Geräten, die dann überhaupt noch funktionieren) tatsächlich zumindest kurzzeitig zu geringerem Verbrauch, aber eben auch zu reduzierter Leistung, was zum Beispiel bei Heizgeräten durch längere Laufzeit und damit wieder gleichen Gesamtverbrauch ausgeglichen wird. Andere Geräte sollen den Strom „harmonisieren“ oder zusätzliche Energie aus „Tachyonen“ oder „Raumenergie“ einfangen. Zum Harmonisieren kann man eigentlich nur sagen, dass unser Strom wunderbar harmonisch mit einer Spannung von 220 Volt 230 Volt (Dank an Wolfgang Bartsch für die Erinnerung – 220 Volt war früher mal) und einer sehr konstanten Frequenz von 50 Hertz (dazu gleich mehr) aus der Steckdose kommt. Was immer man daran verändert, kann die Funktion und die Effizienz dafür ausgerichteter Geräte nur verschlechtern. Dass es weder Tachyonen noch Raumenergie gibt, habe ich hier schon vor Jahren ausgeführt.

Die versprochenen Einsparungen sind typischerweise in einer Größenordnung, die sich von Verbrauchern nicht ohne größeren Aufwand kurzfristig nachprüfen lässt, weil sie zum Beispiel unter einem Viertel des Gesamtverbrauchs liegt oder erst nach Monaten eintreten soll.

Was zumindest mir erst mal neu war, war die Behauptung, ein Stromspargerät erlaube die Nutzung von Blindenergie. Hier kommt den Anbietern einmal wieder der Effekt zugute, dass man wenig Widerspruch zu erwarten hat, wenn man Erklärungen präsentiert, die besonders schwer zu verstehen sind. Wer nicht weiß, was Blindenergie ist, wird eine solche Erklärung erst einmal akzeptieren müssen. Und genau deshalb sehen wir uns das jetzt mal an.

Als Blindenergie bezeichnet man die rechnerische Energie sogenannter Blindströme, die ausschließlich in Wechselstromnetzen auftreten. Dementsprechend gibt es auch noch die Begriffe Blindarbeit (die gerade rechnerisch auftretende Blindenergie) sowie Blindleistung (die rechnerische Blindenergie pro Zeit). Was sind aber nun Blindströme?

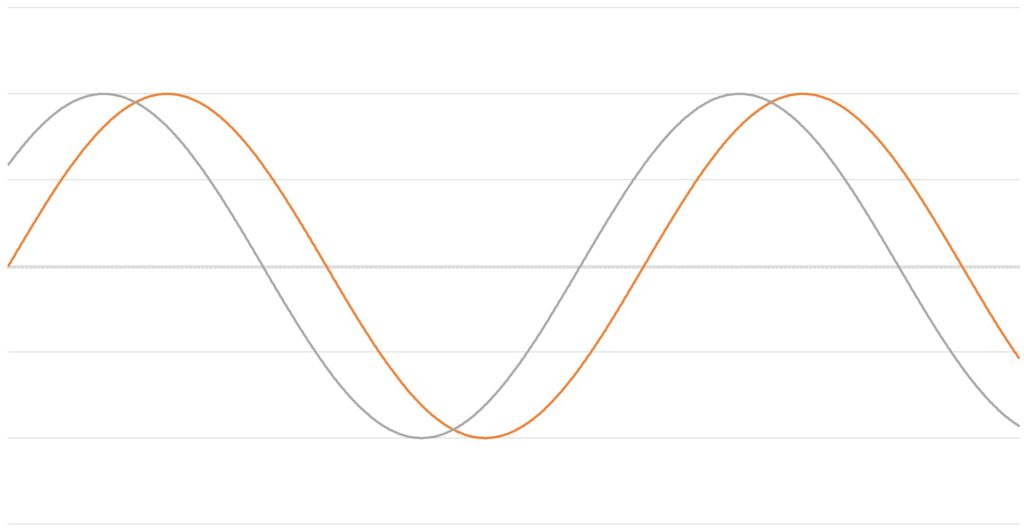

In einem Wechselstromnetz wechselt die Spannung ständig ihre Richtung (zum Beispiel an unseren Steckdosen 50 mal pro Sekunde), so dass auch alle Ströme immer wieder in entgegengesetzten Richtungen fließen. Das Umpolen erfolgt dabei nicht schlagartig (das ginge technisch gar nicht), sondern als kontinuierliche Veränderung in Form einer Sinuskurve, wie in der folgenden Illustration.

Das Gegenstück ist Gleichstrom, zum Beispiel aus einer Batterie, bei der es einen festen Plus- und Minuspol gibt. Auf Englisch heißt Wechselstrom alternating current (AC) und Gleichstrom direct current (DC), womit ich Fans von uralt-Metal wahrscheinlich nichts Neues erzähle

Zu den Gründen, warum man für welche Zwecke eher Wechselstrom oder Gleichstrom verwendet, könnte man eine ganze Reihe eigener Artikel schreiben. Ganz kurz kann man sagen, Wechselstrom erzeugt auch wechselnde Magnetfelder, die wiederum Wechselstrom in einer benachbarten Leitung erzeugen können. Das erhöht die Verluste in langen Leitungen, es macht es aber auch sehr einfach, durch benachbarte Spulen Wechselstrom verlustarm von einer Spannung auf eine andere zu übertragen – das nennt man einen Transformator. Somit ist es bei Wechselstrom einfacher, die Energie für sehr viele Verbraucher in einer einzelnen Hochspannungsleitung zu übertragen und sie dann schrittweise in niedrigere, leichter abschirmbare Spannungen zu übersetzen, wenn sich das Netz verzweigt, bis zu den 230 Volt aus unserer Steckdose und schließlich den 5 bis 20 Volt innerhalb vieler elektronischer Geräte. Wenn Ihr mal wieder irgendwo hört, was für ein Genie Nikola Tesla gewesen sei und welche Wundertechnologien er erfunden habe: Teslas wirklich bedeutende Leistung bestand darin, die Vorteile des Wechselstroms deutlich gemacht zu haben. Die meisten anderen seiner Basteleien waren in der Praxis eher unbrauchbar.

Für sehr einfache Geräte, die elektrische Energie direkt in Strahlung und Wärme umwandeln, wie Herdplatten oder Glühlampen, funktioniert das ganz wunderbar. Je mehr Strom durch sie fließt, desto höher ist der Energieumsatz – genau in diesem Moment, und egal in welche Richtung der Strom fließt. Wenn man es gerne mathematisch mag, für solche Geräte ergibt sich die Stromstärke einfach aus dem Ohmschen Gesetz, Stromstärke ist gleich Spannung durch Widerstand, für Wechselstrom wie auch für Gleichstrom.

Anders sieht es bei Geräten aus, die Bauteile enthalten, die sich erst aufladen müssen, indem ein Strom fließt, bis sich darin die volle Spannung aufgebaut hat (Kondensatoren), oder bei Bauteilen, in denen sich erst ein Magnetfeld aufbauen muss, bis der volle Strom hindurchfließen kann (Induktivitäten). Hier treten bei Wechselstrom andere Effekte auf als bei Gleichstrom. Jedes Mal, wenn sich in einem solchen Gerät beim Wechselstrom die Spannung umpolt, wird darin eine gewisse Energie gespeichert und zeitlich versetzt wieder ans Stromnetz abgegeben. Die Ströme, die dadurch zusätzlich fließen, bezeichnet man als Blindströme, die zwischenzeitlich gespeicherte Energie als Blindenergie. Es ist also die grundlegende Eigenschaft von Blindenergie, dass sie nur kurzzeitig zwischengespeichert, aber eben nicht genutzt wird. Würde man die Blindenergie nutzen, dann wäre sie keine Blindenergie, sondern ein ganz normaler Teil des Energieverbrauchs des jeweiligen Geräts.

Wechselstrom in einem Gerät ohne (grau) und mit (orange) dem zeitlichen Versatz gegenüber der Spannung im Netz, der sich in Form von Blindströmen äußert.

Auch wenn die gespeicherte Energie ins Netz zurückfließt – da die Blindströme zeitlich versetzt auftreten, stören sie das Netz und sind ein Problem für die Stromversorger. Diese müssen die Blindströme in ihren Anlagen kompensieren, um die Versorgung stabil zu halten, was seinerseits ganz real Energie braucht und Kosten verursacht. Bei Privathaushalten, mit vielen unterschiedlichen Geräten, zwischen denen sich die Zeitverschiebung der Blindströme wenigstens zu einem gewissen Teil ausgleicht, ist das weniger dramatisch – und wegen der schlechten Planbarkeit der Blindströme auch kaum zu steuern. Die Stromzähler von Privathaushalten sorgen daher dafür, dass Blindenergie nicht in der Abrechnung landet, sondern nur die tatsächlich genutzte Energie. Anders sieht es bei industriellen Großverbrauchern aus, vor allem wenn ein großer Teil ihres Verbrauchs auf einzelne oder gleichartige Maschinen entfällt, die alle gleichzeitig gleiche Blindströme erzeugen. In diesen Fällen kann es sich durchaus lohnen, direkt vor Ort die Blindströme durch entsprechende Zusatzschaltungen abzumildern, und die Stromanbieter belohnen das auch durch entsprechende Preismodelle. Solche Großabnehmer bezahlen also tatsächlich einen gewissen Preis für Blindenergie, private Verbraucher nicht.

Zumindest für private Verbraucher kann man also festhalten: Blindenergie nutzt man nicht, und man bezahlt sie auch nicht. Wenn ein wie auch immer funktionierendes „Stromspargerät“ tatsächlich Blindenergie nutzen würde, dann wäre es keine Blindenergie mehr, sondern man würde ganz normal die Energie aus dem Stromnetz verbrauchen, und man würde sie auch ganz normal bezahlen.

Und damit bleibt festzuhalten: Bei diesen wie bei anderen Stromspargeräten spart man am ehesten dann, wenn man sie sich spart.