In letzter Zeit wurde der ehemalige Leiter der Henri-Nannen-Schule, die Journalistenikone Wolf Schneider, ja vor allem noch als (mit 97 Jahren tatsächlich) alter weißer Mann zur Kenntnis genommen, der sich dementsprechend zum Gendern äußert. Als ich in den 1990er Jahre in der Journalistischen Nachwuchsförderung der Adenauerstiftung war, gehörte Schneiders „Deutsch für Profis“ für Journalisten und solche, die es werden wollten, aber zur Pflichtlektüre. Ja, ich habe journalistisches Schreiben mal gelernt, auch wenn man es hier im Blog vielleicht nicht überall merkt. Die Freiheit nehme ich mir, lebt damit, ich mache das schließlich unbezahlt in meiner Freizeit. Aber, ja, ich kann sogar Schachtelsätze vermeiden, wenn es sein muss, und gelernt habe ich das nicht zuletzt aus Schneiders Buch.

Was allerdings schon damals meinen Kragen deutlich überdehnt hat, war das Kapitel „Das treffende Wort“. Einiges davon hat sich heutzutage glücklicherweise weitgehend erledigt. So schrieb er über den kindischen Begriff „Geisterfahrer“, er sei ein treffendes Wort, denn „Jeder versteht es,“ was in der Realität allenfalls für die „Jeders“ zutrifft, die mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind. In Radiowarnungen hat sich inzwischen glücklicherweise die unmissverständliche Formulierung „kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen“ durchgesetzt.

Nun ist mir, wenn es nicht gerade um lebenswichtige Warnungen geht, die Wortwahl von anderen Menschen in den allermeisten Fällen ziemlich egal. Wer Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien und andere Verschwörungserzählungen oder gar das ganze Phänomen des Verschwörungsglaubens heute immer noch als Verschwörungstheorien bezeichnen will, weil er meint, mit dem Begriff klarzukommen, kann das von mir aus tun. Ich ziehe es vor, genauer auszudrücken, worum es mir geht, seit ich erfolglos versucht habe, für das Buch mit dem späteren Titel „Verschwörungsmythen“ sinnvoll abzugrenzen, was eine Verschwörungstheorie eigentlich sein soll. Wer seine Texte durchgendern mag, kann das von mir aus gerne tun; wenn jemand das lieber lässt, stört es mich auch nicht. Ich war dem Verlag dankbar, dass das bei meinen Teilen von „Fakt und Vorurteil“ das Lektorat für mich übernommen hat.

Problematisch wird es aber, wenn, unter Umständen sogar bewusst, ein falsches Verständnis der Sache vermittelt wird – und das gilt natürlich im besonderen Maß für den Journalismus.

In dieser Hinsicht haben sich einige von Schneider propagierte Problembegriffe leider als langlebiger und schädlicher erwiesen: „Atomwaffen, Atombomben, Atomraketen und Atomkraftwerke: Das ist die deutsche Sprache, und nichts sonst.“ Das Problem dabei ist nicht, dass Schneider von dem Sachverhalt, um den es bei diesen Begriffen geht, offensichtlich keine Ahnung hat und, wie sich das Buch liest, auch keine haben will. Das Problem ist, dass er und viele Andere in Deutschland aus ideologischen Gründen an schlicht und einfach falschen Worten festhalten, weil diese sich über die Jahrzehnte als politische Kampfbegriffe etabliert haben: „Wer sollte etwas gegen Kerne haben! Ein Grund mehr, von ‚Atomkraftwerken‘ zu sprechen und nur von ihnen.“ Wer Journalist werden will, sollte laut Schneider also etwas gegen Kernkraftwerke haben – ein höchst bedenkliches Selbstverständnis für den Leiter einer Journalistenschule.

Was ist nun aber am „Atomkraftwerk“ eigentlich falsch? Atomare Prozesse, die von der Atomphysik erforscht werden und bei denen man meinen sollte, dass dort „Atomenergie“ frei wird, die in einem „Atomkraftwerk“ genutzt wird, laufen innerhalb eines Atoms zwischen dessen Bestandteilen ab – also zwischen dem Atomkern und den ihn umgebenden Elektronen. Bei diesen Prozessen wirken praktisch ausschließlich elektromagnetische Kräfte. Im Prinzip gehört auch die Erzeugung von relativ energiereicher Röntgenstrahlung durch das Herausschießen sehr stark an den Kern gebundener Elektronen zu den atomaren Prozessen, aber das passiert in der Natur nur sehr selten. Die allermeisten atomaren Prozesse in der Natur setzen Energien in der Größenordnung weniger Elektronenvolt frei. Ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein einzelnes Elektron hat, wenn man es mit einer Spannung von einem Volt beschleunigt – das ist also sehr, sehr wenig. Die Strahlung, die bei solchen Prozessen entsteht, umfasst im Wesentlichen sichtbares Licht und Infrarot.

Was in einem Kernreaktor oder bei der Explosion einer Kernwaffe passiert, ist die Spaltung von Atomkernen in Form einer Kettenreaktion – auf die Unterschiede der beiden Fälle und warum es viel, viel einfacher ist, einen Reaktor als eine Kernwaffe zu bauen, will ich an dieser Stelle nicht eingehen. Das Prinzip ist aber jeweils, dass die bei der Spaltung eines Kerns freigesetzten Neutronen in der Folge den nächsten Kern spalten. Auch nach der Spaltung kommt es zu radioaktiven Zerfällen, also zur Umwandlung instabiler Kerne in stabilere unter Aussenden von Strahlung. Diese Prozesse laufen also innerhalb von Atomkernen zwischen deren Bestandteilen, den Protonen und Neutronen ab. Dabei treten auch sehr starke elektromagnetische Kräfte auf, aber entscheidend für diese Prozesse sind vor allem die starke und die schwache Kernkraft, die ansonsten überhaupt keine Rolle spielen. Bei radioaktiven Zerfällen werden typischerweise Energien in der Größenordnung von einer Million Elektronenvolt frei, bei einer Kernspaltung sind es 200 Millionen Elektronenvolt. Entsprechend mehr Energie hat auch die entstehende Strahlung, deren elektromagnetischer Anteil als Gammastrahlung bezeichnet wird. Zudem können hoch beschleunigte Teilchen (Alpha- und Betastrahlung) freigesetzt werden. Über diese Arten von Strahlung habe ich hier schon des Öfteren geschrieben. Bei nuklearen Wechselwirkungen handelt es sich also um völlig andere Prozesse als bei atomaren, und die freigesetzten Energien sind in gar nicht vergleichbaren Größenordnungen. Natürlich wird sich nach einer solchen Kernumwandlung, wenn sich die Ladung des Kerns geändert hat, auch die Elektronenhülle entsprechend anpassen und neu ordnen. Dem nuklearen Prozess folgt dann also ein atomarer, der aber für die Gesamtbilanz in der Regel vollkommen unbedeutend ist.

Was Radioaktivität eigentlich ist und wo sie außerhalb der Kernenergie noch eine Rolle spielt, habe ich kürzlich in einem Vortrag gemeinsam mit der Geowissenschaftlerin Catharina Heckel erklärt.

Mit nuklearen Prozessen beschäftigt sich die Kernphysik, die dadurch vor allem Berührungspunkte zur Teilchenphysik hat, weil die Protonen und Neutronen, die im Kern interagieren, eben subatomare Teilchen sind – auch wenn sie aus heutiger Sicht nicht mehr wirklich als elementar gelten. Die Atomphysik, die sich mit atomaren Vorgängen, also vor allem der Elektronenhülle des Atoms, beschäftigt und den Kern nur als ein weitgehend unveränderliches Objekt betrachtet, ist dagegen eng verwandt mit der Molekülphysik, bei der es um Elektronenhüllen mit mehreren Kernen darin geht. Außerdem hängt sie stark zusammen mit der Festkörperphysik, die sich mit Strukturen beschäftigt, in denen sich die Elektronenhülle vieler Atome überlagert. Daneben hat die Atomphysik aber vor allem große Überschneidungen mit der Chemie. So wie man bei meinem früheren Forschungsgebiet nur schwer abgrenzen kann, ob es sich um Kernphysik oder Teilchenphysik handelt, ist es bei der Atom- und Molekülphysik manchmal schwer abgrenzbar, wo die Grenze zur physikalischen Chemie verläuft.

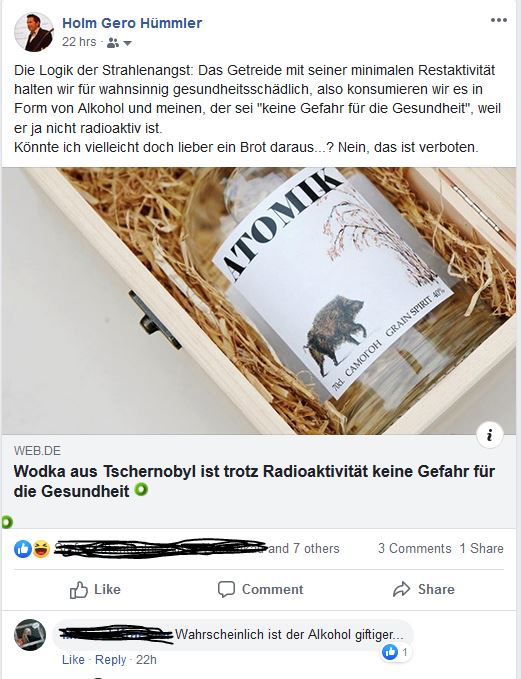

Streng genommen wäre ein Beispiel für korrekt so bezeichnete Atomenergie die Energie, die frei wird, wenn in einem Kohlekraftwerk die im Kristallgitter der Kohle lose aneinander gebundenen Kohlenstoffatome mit Sauerstoff zu Kohlendioxid reagieren. Eigentlich ist also das Kohlekraftwerk ein Atomkraftwerk. Ein Kernkraftwerk als Atomkraftwerk zu bezeichnen, ist hingegen schlicht und einfach falsch. Es ist auch nicht einfach nur harmlos falsch: Die falschen Begriffe gehen einher mit weitgehendem Unwissen über die Vorgänge und einem daraus resultierenden diffusen Grusel und irrationaler Panik, die von Journalisten wie Schneider lange Zeit systematisch befeuert wurde. Natürlich ist es sinnvoll, sich bei einer Technik, die mit Gefahren verbunden ist (das ist so ziemlich alles in unserem Leben) der Risiken bewusst zu sein – sich Risiken bewusst zu sein, ist aber so ziemlich das Gegenteil von irrationaler Panik. Und natürlich kann man diesen Risiken auch unterschiedliche Wertigkeiten zuschreiben – aber zumindest sollte man das nicht auf der Basis systematisch verzerrter Vorstellungen tun.

Wenn Begriffe wie Atomenergie oder Atomkraftwerk also falsch sind, warum werden sie dann eigentlich benutzt? Das hat ganz wesentlich historische Gründe, und es hängt stark mit der „Atombombe“ zusammen. Die ist in gewisser Weise gleich in doppelter Hinsicht falsch bezeichnet, weil es sich beim größten Teil der einsetzbaren Kernwaffen nicht um Bomben handelt. Strategische Kernwaffen sind heute vor allem ballistische Flugkörper, die mit Raketen nach oben geschossen werden, die dichteren Atmosphärenschichten verlassen und durch die Erdanziehung auf ihr Ziel fallen; oder es sind Marschflugkörper, die eine Flugbahn ähnlich eines Flugzeugs haben und am Ziel einschlagen. Von den rund 1500 strategischen Sprengköpfen der USA sind nur noch 100 tatsächlich Bomben. Bei taktischen Kernwaffen kommen noch Artilleriegranaten, Wasserbomben, Torpedos und nukleare Landminen hinzu.

Als 1945 der Angriff auf Hiroshima die Möglichkeiten der Kernspaltung erstmals ins Bewusstsein breiterer Bevölkerungskreise brachte, gab es an Kernwaffen aber nur Bomben. Die Kernreaktoren, die es zu diesem Zeitpunkt gab, konnten noch keinen Strom erzeugen, sondern dienten vor allem der Forschung und der Produktion von waffentauglichem Plutonium. Einen etablierten Forschungszweig namens Kernphysik gab es 1945 auch noch nicht, weil man vor der Entdeckung der Kernspaltung 1938 noch kaum Möglichkeiten gehabt hatte, viel zur inneren Struktur von Kernen zu forschen. Die entsprechenden Wissenschaftler wie Lise Meitner, Enrico Fermi oder Edward Teller wurden daher einfach der Atomphysik zugerechnet, die viele ähnliche experimentelle und theoretische Methoden benutzte und selbst noch eine junge Disziplin war. Schließlich war gerade mal seit einer Generation halbwegs unumstritten, dass es Atome überhaupt gab.

Als das Phänomen Kernspaltung erstmals für ein Laienpublikum benannt werden musste, war der Unterschied zwischen atomaren und nuklearen Prozessen also für die allermeisten Menschen völlig unverständlich und dem Rest noch ziemlich egal. Als Relikt aus dieser Zeit gibt es bei der UN bis heute die International Atomic Energy Agency (IAEA). Dass sich im Englischen, Französischen und Spanischen später der zutreffende Begriff nuclear (oder heißt es vielleicht doch nucular…) durchgesetzt hat, im Deutschen und Russischen aber Atom-, kann man für Zufall halten. Dass aber gerade in Deutschland die „Anti-Atom-Bewegung“ immer versucht hat, die Kernenergienutzung mit der „Atombombe“ und den Schrecken von Hiroshima in Verbindung zu bringen (warum das Eine in Wirklichkeit wenig mit dem Anderen zu tun hat, wäre hier auch mal einen Artikel wert), hat zweifellos die Wortbildung beeinflusst, wie sich in dem 1986 erschienenen Buch von Wolf Schneider widerspiegelt.

„Das Atom“ war seit den 1960er Jahren ein Kampfbegriff.

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle fertig sein, aber wie es mir hier so oft ergeht, drängt sich gerade ein weiteres Missverständnis auf, mit dem ich noch schnell aufräumen möchte. Wer sich nur für den ersten Teil der Überschrift interessiert hat, darf hier also gerne aussteigen.

Wenn nämlich nun die Kernenergie auf kernphysikalischen Prozessen beruht, heißt das dann, dass man als Kernphysiker nur (oder wenigstens überwiegend) in der Nuklearindustrie tätig sein kann und dementsprechend schon aus Karriereinteresse der Kernenergie positiv gegenüberstehen muss? Oder, wenn man umgekehrt als junger Mensch einen Beitrag zu einer besonders sicheren, rückstandsarmen Kernenergie der Zukunft leisten will, sollte man dann unbedingt Physik studieren und sich in Kernphysik spezialisieren? Letzteres muss nicht unbedingt unter diesem Namen stattfinden, weil in Deutschland Institute oder Studiengänge für Kernphysik (oder eben auch für Atomphysik) zum Teil anders benannt wurden, um nicht mit der Kernenergie in Verbindung gebracht zu werden. So heißt das bedeutendste Forschungszentrum für Kernphysik in Deutschland „Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung“ – und ist auch sonst kaum jemandem außerhalb der Physik bekannt. Die Forschung dort, die vor allem die Bestandteile und Kräfte innerhalb von Atomkernen bei unterschiedlichen mehr oder weniger extremen Energien untersucht, hat auch wenig bis nichts mit Kernenergienutzung zu tun. Dasselbe gilt für das Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg sowie für die allermeisten Institute für Kernpyhsik an Universitäten – ob sie nun noch so heißen oder nicht.

Das ist nicht nur jetzt und in Deutschland so, wo das Interesse an Kernenergie mangels politischer Durchsetzbarkeit ohnehin nachgelassen hat. Ich konnte in den 1990er Jahren in Frankfurt noch eine Vorlesung zur „Physik und Technologie der nichtkonventionellen Energiegewinnung“ hören, die der Dozent, im Hauptberuf bei den Siemens Nuklearbetrieben in Hanau beschäftigt, durch sein offensichtliches Sendungsbewusstsein für die Kernenergie innerhalb weniger Wochen von 15 auf zwei Teilnehmer dezimiert hatte. Von den Inhalten hatten allenfalls die absoluten Grundlagen ganz am Anfang etwas mit Kernphysik zu tun. Die eigentlich kernphysikalischen Fragen für die Kernenergie, nämlich was mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert, wenn ein Teilchen, vor allem ein Neutron, mit welcher Energie auf welchen Kern trifft (falls Ihr mal den Begriff Wirkungsquerschnitt lest, genau das ist das), wurden zu einem großen Teil schon während des zweiten Weltkriegs im Manhattan Project beantwortet. Natürlich gab es dazu auch noch später Forschung und vieles wurde noch einmal viel genauer, anderes auch wirklich zum ersten Mal gemessen, aber das sind nicht mehr die Fragen, die für die Weiterentwicklung der Kernenergie (und für den Umgang mit den Reststoffen) heute interessant sind und sich zum Beispiel in Studiengängen zur Kerntechnik wiederfinden. Dazu sind Fragen der Materialforschung, des ganz klassischen Anlagenbaus, der Schwermetallchemie, der Verfahrenstechnik oder, wenn man über den Bereich der Kernspaltung hinaus zur Kernfusion blickt, der Plasmaphysik, viel, viel interessanter. Zum Strahlenschutz müssten Onkologen, Zellbiologen oder Epidemiologen viel mehr sagen können als Kernphysiker – wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann eher zum Eigenschutz, weil man sich im Labor bei der Forschung an ganz anderen Themen eben auch vor Strahlung schützen muss. Die kernphysikalische Frage, hinter wie vielen Millimetern Blei, Wasser oder Beton man nun wie gut vor der Strahlung geschützt ist, ist aber schon sehr lange bekannt und eher ein Thema für ein Laborpraktikum im sechsten oder siebten Studiensemester.

Dass ich mich auch für Kernenergie interessiere und gelegentlich darüber schreibe, hat also wenig damit zu tun, dass ich meine Diplomarbeit am Frankfurter Institut für Kernphysik geschrieben habe. Was ich hier so beschreibe, sollte jeder andere Physiker auch wissen. Es machen sich nur relativ wenige die Mühe, es allgemeinverständlich zu erklären, und das finde ich schade.